L’ADEME vient de publier une étude réalisée par BL évolution sur le potentiel des modes actifs (marche et vélo) dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l’amélioration de la qualité de l’air. L’analyse s’appuie sur l’Enquête Mobilité des Personnes (EMP 2019) et les Enquêtes Mobilité Certifiées du Cerema (EMC2 2020-2023), avec un objectif clair : mesurer le potentiel maximal de report modal vers les mobilités actives dans les territoires urbains, périurbains et ruraux.

Une mobilité de proximité existe déjà

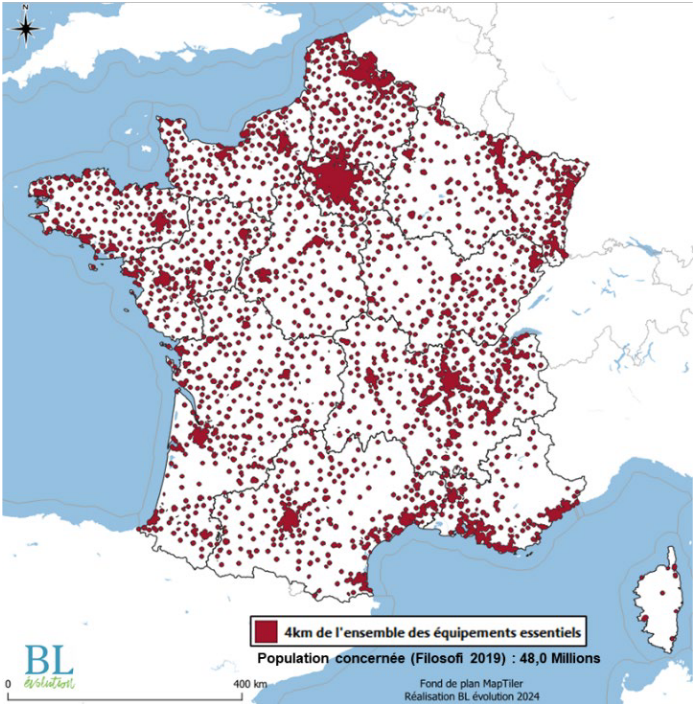

L’étude révèle que 76 % des Français vivent à moins de 4 km d’équipements essentiels (commerces, écoles, médecins), une distance aisément franchissable à vélo en un quart d’heure. Pour la marche, 70 % des urbains, 32 % des périurbains et 8 % des ruraux résident à moins de 15 minutes à pied de ces services. Cette proximité crée une réserve de déplacements courts qui pourraient être effectués autrement qu’en voiture.

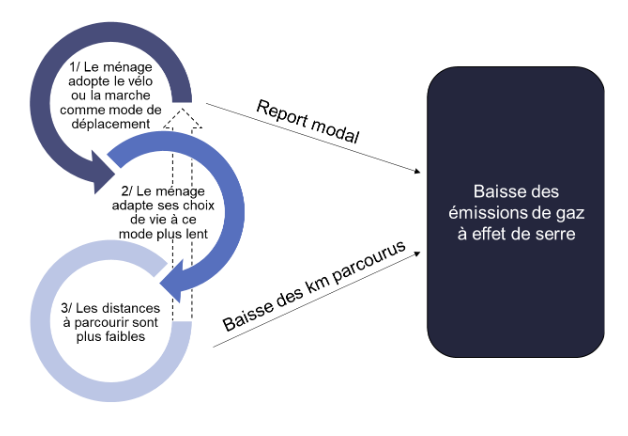

Les données révèlent aussi une corrélation entre modes actifs et distances parcourues : les personnes qui marchent ou pédalent régulièrement parcourent quotidiennement des distances plus courtes.

Ceci peut être expliqué par une causalité dans les deux sens :

- La proximité aux équipements et services permet d’utiliser le vélo et la marche : le mode de déplacement s’adapte aux déplacements ;

- Les personnes qui utilisent le vélo et marchent régulièrement, et qui n’ont potentiellement pas ou moins de voiture dans le ménage, fréquentent des équipements et services plus proches : leur mode de vie s’adapte au mode de déplacement.

Historiquement, le report d’une mobilité majoritairement à pied vers une mobilité dominée par la voiture s’est faite en remplaçant des trajets de l’ordre de 1 km à pied en moyenne par des trajets d’environ 10 km en voiture.

Dès lors, on peut imaginer que les modes actifs ne se contentent donc pas de remplacer l’automobile : ils encouragent des modes de vie centrés sur la proximité, réduisant les distances globales parcourues et contribuant au dynamisme des économies locales.

Deux approches de modélisation

Dans cette étude, nous avons exploré avec l’ADEME deux nouvelles méthodes pour évaluer un potentiel de progression des modes actifs et estimer les gains en émissions de CO2.

- La généralisation, à l’échelle nationale, des meilleures pratiques observées dans les territoires urbains / péri-urbains et ruraux les plus avancés aboutirait à une hausse de la part modale de la marche à 31 % (contre 24 % en 2019) et du vélo à 8 % (contre 3 %). Les distances quotidiennes baisseraient de 11 %, entraînant une réduction des émissions de 15 % pour la mobilité locale, soit environ 10 MtCO₂ économisées par an.

- Le potentiel théorique du vélo, évalué via l’analyse des « boucles de déplacements », suggère un horizon encore plus ambitieux en se focalisant sur les trajets du quotidien aujourd’hui effectués en voiture, mais qui pourraient faire l’objet d’un report modal vers le vélo, et sur les conditions nécessaires pour permettre ce report. Selon les hypothèses retenues (portée des trajets, âge des cyclistes, usage de vélos cargo ou électriques), jusqu’à 50 % des déplacements et 25 % des kilomètres parcourus pourraient être effectués à vélo. Dans ce scénario maximaliste, la baisse des émissions atteindrait 31 %.

Pour concrétiser ce potentiel, plusieurs conditions nécessaires sont identifiées :

- le développement d’infrastructures adaptées dans tous les territoires, et pas seulement en ville ;

- le soutien à l’habitat et aux commerces et services dans les centres-bourgs, afin de favoriser des modes de vie de proximité ;

- le fait d’élargir les possibilités offertes par le vélo (usage à tout âge, vélos à assistance électrique, vélos cargo) ;

- un renforcement de l’intermodalité visant à articuler modes actifs et transports collectifs.

Un levier stratégique et d’importance majeure

L’étude met en lumière un potentiel de parts modales bien supérieures aux parts actuelles de la marche et du vélo et également supérieures aux ambitions retenues dans les documents de planification (ex : Stratégie Nationale Bas Carbone). La réalisation de ce potentiel dépend en grande partie des décisions politiques qui doivent être prises aujourd’hui. Si les politiques publiques ne s’en saisissent pas, les modes actifs resteront des options limitées pour une grande partie de la population. Inversement, si nous choisissons d’investir dans la transition des mobilités, les bénéfices dépasseront largement la réduction de notre empreinte carbone : meilleure qualité de l’air, gains de santé publique, dynamisation des commerces de proximité, cadre de vie apaisé, … La marche et le vélo ne sont pas que des conditions pour un monde bas-carbone, mais les promesses d’une mobilité durable et inclusive.

Vous souhaitez étudier le potentiel de développement des modes actifs sur votre territoire ? N’attendez plus, contactez nos équipes.

Pour ne rater aucune de nos actualités sur ce sujet, inscrivez-vous à notre newsletter mobilités.