L’entrée en vigueur prochaine de l’affichage environnemental pour les produits textiles, prévue pour l’automne 2025, marque une étape clé dans la transition écologique du secteur de la mode. Porté par la loi Climat et Résilience et piloté par le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche avec l’appui de l’ADEME, ce dispositif vise à rendre visible l’impact environnemental des vêtements afin d’éclairer les consommateurs et d’accompagner la transformation des pratiques industrielles. À travers une approche méthodologique rigoureuse et un déploiement progressif, il ambitionne de structurer un nouveau référentiel de transparence environnementale.

Un cadre réglementaire structurant

L’affichage environnemental textile est l’une des mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat et inscrite dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Il vise à informer les consommateurs de manière claire, accessible et standardisée sur l’impact écologique des produits, pour encourager les marques à réduire leur empreinte environnementale.

Piloté par le ministère de la Transition écologique et soutenu techniquement par l’ADEME, le dispositif s’appliquera à l’ensemble des produits textiles mis sur le marché français, à commencer par les vêtements. Il s’inspire d’expérimentations antérieures menées dans plusieurs filières (alimentation, mobilier, électroménager) et s’appuie sur une méthodologie d’évaluation environnementale fondée sur l’analyse du cycle de vie.

Une méthodologie qui va au-delà de l’analyse du cycle de vie

Le principe central du dispositif repose sur une analyse multicritère du cycle de vie des produits : de l’extraction des matières premières à la fin de vie du vêtement, en passant par la fabrication, le transport, l’usage et l’entretien. Cette approche permet d’objectiver les impacts sur des critères variés utilisés dans la méthode européenne PEF (Product Environmental Footprint), notamment :

- Les émissions de gaz à effet de serre (empreinte carbone) ;

- La consommation d’eau ;

- L’utilisation de ressources naturelles ;

- L’impact sur la biodiversité ;

- La pollution chimique et la libération de microplastiques ;

- La durabilité du produit.

L’affichage environnemental propose deux critères d’impact supplémentaires :

- La libération de microfibres ;

- L’export hors Europe de vêtements en fin de vie.

Enfin, au-delà de ces critères propres aux produits, 3 critères de durabilité dépendant des pratiques des marques de vêtements seront pris en compte :

- La largeur de gammes commercialisées par la marque ;

- L’incitation à la réparation ;

- L’affichage de la traçabilité des étapes de fabrication.

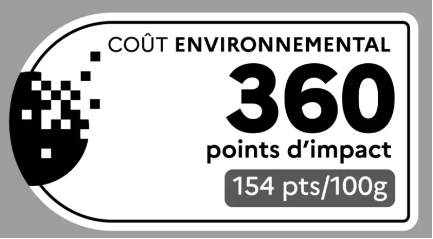

L’ensemble de ces paramètres permettra de calculer un coût environnemental, exprimé en « points d’impact ».

Les marques devront renseigner ces indicateurs à partir de données spécifiques ou sectorielles, via des outils mis à leur disposition. L’objectif est d’aboutir à une notation lisible et comparable entre produits similaires, contenant un score en points d’impact correspondant au coût environnemental du vêtement qui devrait se présenter sur le modèle ci-dessous :

Source : Ministère de la Transition écologique. (s.d.). Affichage environnemental des vêtements.

Un déploiement progressif à partir de 2025

Le calendrier de mise en œuvre s’articule en plusieurs étapes. Suite à une consultation publique en 2024, le dispositif a d’abord été validé par la Commission européenne le 15 mai 2025 et doit ensuite être examiné par le Conseil d’État d’ici l’été, pour un déploiement volontaire au second semestre 2025. Pour le moment, il n’est pas certain que ce dispositif devienne obligatoire par la suite.

Ce calendrier s’inscrit également dans un contexte législatif plus large : une proposition de loi visant à lutter contre la fast fashion, adoptée par le Sénat le 10 juin, prévoit d’utiliser l’affichage environnemental comme base pour instaurer des pénalités financières sur les produits les plus impactants. Cette articulation entre information et régulation témoigne de la volonté du législateur de structurer un cadre, pour un secteur qui représente entre 4 et 8% des émissions de gaz à effet de serre de la planète.

Une mise en œuvre concrète appuyée par l’outil Ecobalyse

Pour accompagner les acteurs du secteur dans l’appropriation du dispositif, l’État, via l’ADEME, a mis à disposition un outil public d’évaluation : Ecobalyse. Cet outil, encore en phase de consultation et d’amélioration, permet aux entreprises de calculer l’impact environnemental de leurs produits textiles à partir de plusieurs paramètres : composition, poids, lieu d’assemblage, durée d’utilisation, etc. Il repose sur une base de données sectorielles et des hypothèses standardisées, visant à rendre l’exercice accessible, même pour les marques ne disposant pas d’un service RSE ou d’expertise ACV en interne.

L’ambition d’Ecobalyse est double : faciliter la mise en conformité avec les futures obligations réglementaires, tout en homogénéisant les méthodes de calcul pour garantir l’équité entre entreprises. Toutefois, le recours à des données moyennes et à des scénarios préconstruits implique une certaine prudence dans l’interprétation des résultats, qui doivent avant tout servir de points de référence incitatifs, et non comme des verdicts absolus.

Des bénéfices attendus pour les consommateurs, les entreprises et l’environnement

L’affichage environnemental textile est un levier puissant pour transformer à la fois l’offre et la demande. Du côté des consommateurs, il répond à une demande croissante de transparence, en leur permettant de comparer l’impact écologique de différents vêtements et de faire des choix plus éclairés. Cette information, jusqu’ici peu accessible, permet de réconcilier pouvoir d’achat et pouvoir d’agir pour la planète.

Pour les entreprises, le dispositif crée un incitatif clair à améliorer leurs pratiques, que ce soit dans le choix des matières premières, l’optimisation des processus industriels ou la conception de produits plus durables. Il offre également une opportunité de différenciation crédible, fondée sur des critères objectifs, en rupture avec certaines pratiques de communication trompeuses pouvant être qualifiées de greenwashing.

Enfin, à l’échelle systémique, l’affichage environnemental s’inscrit dans une dynamique de réduction des impacts environnementaux du secteur textile. Il complète les autres politiques publiques en matière de prévention des déchets, d’économie circulaire et de décarbonation, en apportant un socle commun d’indicateurs partagés par l’ensemble des acteurs de la filière.

Un dispositif prometteur, mais encore perfectible

Malgré ses apports, le dispositif soulève plusieurs défis méthodologiques et opérationnels. Le recours à des bases de données génériques, parfois issues de moyennes sectorielles, peut limiter la précision des scores affichés, en atténuant les différences réelles entre produits. La complexité des chaînes de production textile, souvent mondialisées, rend par ailleurs difficile l’obtention de données fiables, notamment sur les étapes amont (filature, teinture, traitement).

De plus, certains impacts — comme les pollutions diffuses, ou les conditions sociales de production — sont encore insuffisamment intégrés, ce qui limite la portée systémique de l’affichage dans un premier temps. Si l’objectif est bien de promouvoir une mode durable, il faudra à terme enrichir le référentiel d’évaluation pour refléter l’ensemble des enjeux sociaux et environnementaux du secteur.

Le coût de mise en œuvre représente également un frein pour les petites structures, qui devront investir dans des outils, des formations ou des prestations d’accompagnement. Des dispositifs de soutien public seront nécessaires pour garantir un accès équitable à l’affichage.

Enfin, le succès du dispositif dépendra de son appropriation par le grand public. D’autres dispositifs d’affichage ont réussi à faire leur preuve : c’est le cas du Nutri-Score, avec en 2020 57% de la population française qui a déclaré avoir changé ses habitudes d’achats grâce aux informations nutritionnelles fournies par celui-ci, selon Santé publique France.

Pour l’affichage environnemental textile, une information environnementale trop technique ou mal lisible risquerait de décourager les consommateurs. Il est donc crucial que les modalités d’affichage soient simples et pédagogiques, pour renforcer leur efficacité incitative.

L’affichage environnemental textile, dont le déploiement est prévu pour l’automne 2025, marque une inflexion majeure dans la manière de produire, commercialiser et consommer les vêtements. S’il parvient à conjuguer robustesse méthodologique, facilité de mise en œuvre par les marques et lisibilité pour les consommateurs, il pourra devenir un outil structurant de la transition écologique. Pour cela, il devra s’inscrire dans un écosystème de politiques publiques cohérentes, et évoluer au rythme des connaissances, des innovations et des attentes sociétales.