Et si nos territoires devenaient les moteurs d’une alimentation plus durable, locale et résiliente ? C’est tout l’enjeu du Projet Alimentaire Territorial (PAT), un outil stratégique pensé pour relier les cultures à nos assiettes tout en stimulant l’économie locale et en réduisant l’empreinte carbone liée à la production et au transport de denrées alimentaire, par exemple à travers la mise en place de circuits courts ou de produits locaux dans les cantines.

Comment un PAT peut-il répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, de transition écologique et de dynamisation économique locale ? Comment le mettre en œuvre facilement et de manière efficace ?

Un catalyseur d’économie circulaire

D’après le dernier rapport du haut conseil pour le climat, 20% de l’alimentation consommée en France est importée, et ses importations alimentaires ont été multipliées par deux, en valeur, depuis 2000, alors que le territoire français – en particulier les espaces ruraux – est d’une grande richesse en matière de production agricole.

Le projet alimentaire territorial est un outil stratégique volontaire pour structurer et dynamiser l’alimentation locale dans les collectivités. Il est issu de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, et vise à repenser toute la chaîne agroalimentaire à l’échelle locale : production, transformation, distribution, consommation, et même gestion des déchets. Il stimule les circuits courts, limite les transports, réduit le gaspillage, valorise les biodéchets et crée de nouvelles opportunités. C’est aussi un facteur d’innovation économique, notamment par le développement de modèles coopératifs, d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, ou de plateformes alimentaires territoriales.

Transition écologique et renforcement du tissu social

Réduction de l’empreinte carbone, préservation des ressources naturelles et du vivant, soutien aux pratiques agricoles durables comme l’agroécologie : les PAT jouent un rôle clé dans la transition écologique, et sont un levier important de résilience territoriale, misant sur l’intelligence collective et les ressources locales pour préparer l’avenir.

Surtout, il est un facteur de justice alimentaire et de solidarité, qui contribue à créer du lien entre les habitants, les producteurs, les associations et les collectivités au travers de projets collectifs comme les ateliers cuisine, les jardins partagés, ou des événements conviviaux autour de l’alimentation.

Au-delà de l’accès à une alimentation saine et locale, le PAT contribue à renforcer le tissu social, à valoriser les initiatives locales et à construire un système alimentaire plus juste et accessible à toutes et tous.

Un outil de cohésion territoriale

Co-construire un PAT, c’est embarquer tout un territoire autour d’un projet commun : élus, agriculteurs, artisans, restaurateurs, associations, habitants. Cela passe par un diagnostic partagé, une mobilisation large, une stratégie claire, et un suivi rigoureux. Le résultat ? Il contribue à relancer l’économie rurale, à créer de nouveaux débouchés pour les producteurs, et à favoriser l’émergence d’activités nouvelles autour de la transformation, de la logistique ou encore de la distribution locale.

C’est un instrument stratégique puissant pour la gouvernance locale autour des enjeux alimentaires. Il renforce la coopération entre acteurs locaux – collectivités, producteurs, associations, entreprises – et permet de développer une vision partagée et de long terme de l’alimentation sur le territoire. En intégrant les dimensions liées à l’éducation, à la santé, à l’agriculture, ou encore à l’urbanisme, il peut devenir un levier unique pour aligner les politiques publiques, créer des synergies et garantir une approche intégrée du développement territorial.

Initier un projet alimentaire territorial, c’est engager une dynamique locale vertueuse. Accessible à toutes les collectivités, il s’adapte aux spécificités de chaque territoire. Besoin d’un coup de pouce ? Des experts et expertes en économie circulaire peuvent vous accompagner, de l’idée initiale à sa mise en œuvre.

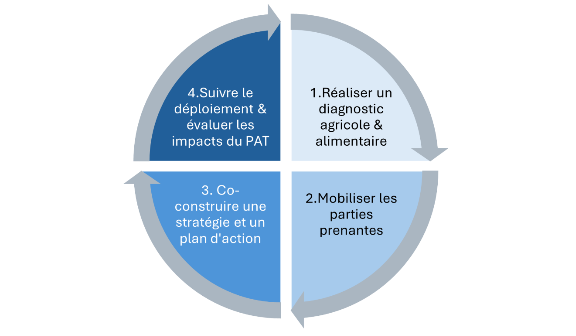

Comment mettre en place un Projet Alimentaire Territorial en 4 étapes clés ?

- Réaliser un diagnostic des enjeux du territoire

Tout commence par une cartographie précise du territoire et de ses enjeux. Le diagnostic ne se limite pas aux enjeux agricoles et alimentaires, mais doit également prendre en compte l’environnement, la nutrition et la justice sociale. En effet, selon la loi EGalim (article 64), les PAT participent à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire. La phase de diagnostic du PAT vise à établir :

- Son périmètre géographique ;

- Ses parties prenantes ;

- Les projets et initiatives existants du territoire ;

- Les synergies et collaborations possibles à entreprendre.

Cette étape permet d’identifier les forces et faiblesses du territoire, de poser les bases du projet alimentaire territorial et d’ouvrir un dialogue entre les acteurs locaux, dans une logique de co-construction. L’analyse porte sur l’ensemble du système alimentaire territorial, c’est-à-dire toutes les étapes nécessaires pour nourrir la population : cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter, commercialiser et consommer.

L’objectif : formuler des recommandations qui serviront de base aux orientations stratégiques et aux pistes d’actions du projet alimentaire territorial.

- Mobiliser les parties prenantes

Pour qu’un PAT soit efficace, il doit se construire avec et pour le territoire, en impliquant toutes les parties prenantes dès le départ :

- Acteurs internes (élus, services techniques, agents communaux)

- Acteurs externes (agriculteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, associations, citoyens…).

Cette mobilisation peut prendre la forme d’ateliers, de concertations publiques, ou de groupes de travail. L’intégration de groupes de travail au sein de la gouvernance permet d’impliquer les acteurs du territoire qui apportent une vision terrain, un véritable atout dans l’élaboration et la mise en œuvre du PAT. Plus la gouvernance est ouverte, plus le PAT sera solide et durable.

- Co-construire une stratégie et un plan d’action

De même, l’élaboration de la stratégie et du plan d’action doit se faire en concertation avec les parties prenantes du système alimentaire pour faciliter la prise en main et le déploiement du plan d’action du PAT.

À partir du diagnostic, on définit une vision partagée : quels objectifs, quelles priorités, quels indicateurs de succès ? Le plan d’action doit être concret, avec des objectifs clairs, et réparti entre acteurs (exemple : augmenter de xx % la part de produits locaux en restauration collective, soutenir les épiceries sociales, créer des débouchés pour les producteurs bio…). Il doit identifier des actions opérationnelles, les prioriser, et déterminer des indicateurs de suivi et d’impact.

Chaque action est ensuite portée par un pilote et peut s’appuyer sur des financements publics ou privés (PNNS, PNA, fonds européens…).

- Suivre, ajuster, valoriser

Une fois le plan d’action adopté, il est déployé progressivement. La dernière étape est donc le suivi et l’évaluation de son PAT. C’est l’une des phases les plus importantes, elle sert à piloter, ajuster, valoriser et pérenniser le projet dans le temps.

Mettre en place un système de suivi et d’évaluation permet de mesurer les impacts, d’ajuster les actions et de valoriser les réussites. Indicateurs de performance, retours d’expérience, bilans annuels : autant d’outils pour pérenniser la démarche et maintenir l’engagement de toutes et tous.

Le Projet Alimentaire Territoire est un document stratégique qui évolue dans le temps et qui n’est pas figé. L’implication des parties prenantes dans cette démarche est indispensable pour avoir un projet qui perdure et une mobilisation constante. La création d’une culture commune autour de l’agriculture et l’alimentation durable à l’échelle du territoire permet de dynamiser les acteurs et les initiatives en lien avec le PAT.

Agir maintenant pour un territoire plus résilient

Vous pouvez dès à présent initier la démarche d’un Plan Alimentaire Territorial en organisant par exemple une réunion interne ou de concertation publique pour requérir les avis et positionnements des acteurs sur le sujet.

BL évolution accompagne les collectivités dans l’élaboration de leur PAT. N’hésitez pas à contacter nos consultants et consultantes en économie circulaire afin qu’ensemble nous puissions discuter de vos besoins, des enjeux de votre territoire, et de la méthodologie la plus adaptée à vos besoins.