Au lendemain d’une période de tension dans le monde agricole, les questions liées à la durabilité des pratiques agricoles, bien qu’essentielles, sont restées en arrière-plan des débats. En effet, compte tenu de l’ampleur de la crise écologique et sociale qui s’amorce, touchant fortement ce secteur très dépendant des écosystèmes naturels et dont le mal-être est réel et légitime, comment espérer pouvoir produire suffisamment de produits de qualité et sains à des coûts et rémunérations acceptables sans une transition importante du modèle agricole ?

L’agriculture joue un rôle majeur en France, représentant 3,5 % du PIB et couvrant plus de 50 % du territoire. Premier pays agricole européen, la France génère 18 % de la valeur agricole de l’UE. Cependant, le secteur agroalimentaire a un impact majeur sur la biodiversité, contribuant aux cinq facteurs d’érosion définis par l’IPBES : changement d’utilisation des écosystèmes, surexploitation, changement climatique, pollution et espèces envahissantes.

Malgré ces impacts négatifs, l’agriculture peut aussi favoriser la biodiversité grâce à des pratiques durables comme les couverts végétaux permanents, la réduction des intrants ou le développement des haies. La biodiversité joue également un rôle clé pour le secteur, fournissant des services écosystémiques essentiels comme la pollinisation, l’approvisionnement en eau ou encore la régulation des ravageurs.

Comprendre ces interactions permet d’anticiper les risques liés à la détérioration des écosystèmes et de saisir les opportunités d’amélioration des pratiques agricoles.

Par où commencer ?

Face à ces défis, impliquant producteurs, consommateurs et pouvoirs publics, un cadre réglementaire et volontaire servant de ligne directrice émerge progressivement, avec notamment la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) créée en 2023, pour se saisir concrètement de ces sujets.

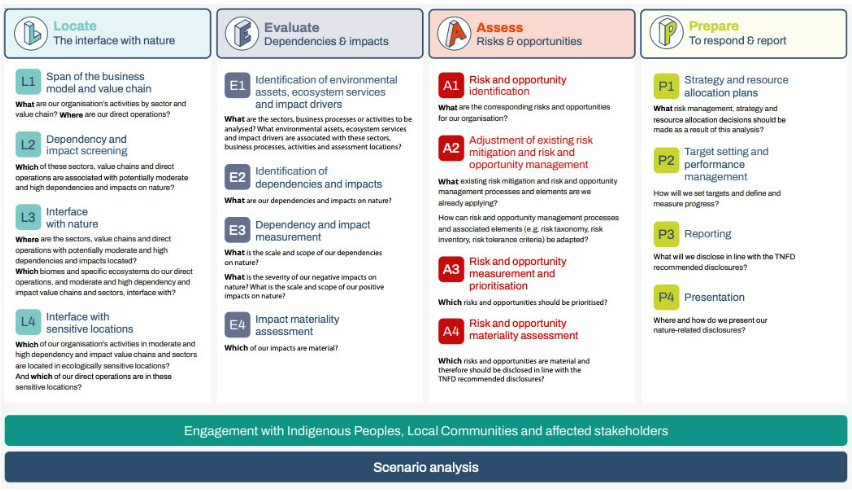

La TNFD propose un cadre aux entreprises pour identifier leurs risques et opportunités liés à la nature, analyser leur matérialité, les gérer, et à divulguer ces informations en suivant un cadre commun. Elle propose notamment un cadre méthodologique – le LEAP – qui est structuré en 4 étapes.

Figure 1 : Les étapes de l’approche LEAP de la TNFD [TNFD LEAP approach v1, 2023]

Figure 1 : Les étapes de l’approche LEAP de la TNFD [TNFD LEAP approach v1, 2023]

Débuter avec LOCATE

L’étape LOCATE consiste à analyser géographiquement et sectoriellement la chaîne de valeur, afin de comprendre les liens entre l’activité et le territoire dans lequel elle opère. Il s’agit d’identifier d’une part les sites et activités implantés dans des territoires considérés comme sensibles d’un point de vue environnemental, et d’autre part, ceux susceptibles de générer des impacts élevés sur la biodiversité, ou de présenter des dépendances fortes envers des services écosystémiques.

Approfondir avec EVALUATE

L’étape EVALUATE consiste à identifier et analyser les impacts et dépendances de l’organisation vis-à-vis de la nature afin de déterminer les sujets les plus matériels. L’étude des impacts doit permettre de comprendre à travers quels facteurs de pression de l’IPBES l’organisation agit sur la biodiversité. L’étude des dépendances permet quant à elle d’identifier les services écosystémiques nécessaires au bon fonctionnement de la société étudiée.

Identifier les risques avec ASSESS

L’étape ASSESS consiste à évaluer les risques physiques, de transition, et systémiques ainsi que les opportunités liées à la nature, en s’appuyant sur les résultats des phases LOCATE et EVALUATE. En effet, l’exposition aux risques et l’identification des opportunités dépendent de la proximité des localisations des opérations directes et de la chaîne de valeur à des zones sensibles, ainsi que des impacts et dépendances de ces activités. Cette phase fait aussi l’état des lieux de l’existant en identifiant la manière dont l’entreprise gère actuellement le risque, ce qui permet de prioriser les risques et opportunités à traiter.

Préparation son plan de transition avec PREPARE

L’étape PREPARE consiste à construire une stratégie et un plan d’action à la hauteur des enjeux liés à ses impacts, dépendances, risques et opportunités matériels identifiés précédemment. Il s’agit de déterminer d’une part, comment répondre aux enjeux identifiés, notamment en fixant des cibles et des objectifs, et d’autre part de décider ce qui doit être divulgué, conformément aux recommandations de la TNFD.

Au travers de ces 4 étapes, la méthodologie LEAP vise à aider les entreprises à interroger leur modèle d’affaires et à structurer leur stratégie environnementale, quel que soit leur secteur, taille ou niveau de maturité. Flexible et accessible, elle permet d’identifier et de prioriser les enjeux liés à la nature, même avec des données partielles, et peut être mise à jour en fonction de l’approfondissement des analyses. De plus, la LEAP s’aligne avec des cadres réglementaires et volontaires (CSRD, norme NF X32-001,Science-Based Targets pour la nature etc), facilitant le reporting et l’engagement environnemental. Bien qu’elle nécessite une montée en compétences sur les questions de biodiversité, cette méthode est à la portée de toute organisation motivée.

En adoptant la LEAP, les entreprises agro-alimentaires acquièrent une vision claire et ambitieuse pour répondre à l’urgence écologique et assurer la pérennité de leurs activités économiques, dépendantes des services que fournit la nature.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’étude complète réalisée avec Axa Climate sur une entreprise productrice de cordons bleus : https://www.bl-evolution.com/publication/strategie-biodiversite-guide-pratique-tnfd/