Après avoir posé, dans notre précédent article , les bases de la mesure d’empreinte nature pour les acteurs financiers, l’étape suivante de cette démarche consiste à élargir le prisme : passer de la mesure d’impact à un diagnostic croisant Dépendances, Impacts, Risques et Opportunités (DIRO).

- Rappel : mesurer l’empreinte revient à photographier les pressions exercées par les entreprises financées sur les écosystèmes.

Le diagnostic nature, lui, ajoute deux dimensions indispensables pour intégrer le vivant dans ses actions ou sa stratégie biodiversité :

- Les dépendances envers la nature : quels services écosystémiques soutiennent – silencieusement mais de manière vitale – les chaînes de valeur des sociétés en portefeuille (régulation du cycle de l’eau, pollinisation, régulation des catastrophes naturelles, etc.) ?

- Les risques et opportunités liés à la nature : quels risques physiques ou de transition liés à la nature (pénurie d’eau, érosion des sols, évolution de la demande, etc.) pourraient altérer la performance financière des participations à mesure que la biodiversité se dégrade ? Quels opportunités pourraient renforcer la performance financière et prévenir l’érosion de la biodiversité ?

En combinant ces dimensions à l’évaluation des impacts, le diagnostic DIRO fournit aux investisseurs une cartographie stratégique: il hiérarchise les enjeux nature de leur portefeuille et permet d’identifier des leviers d’action pertinents.

Bien que cet article s’adresse en particulier aux acteurs financiers disposant de portefeuilles actions, obligations corporate et capital-investissement, la démarche s’applique tout aussi bien à d’autres classes d’actifs. Si vous souhaitez explorer ces démarches dans de plus amples détails, nos équipes sont à votre disposition pour échanger.

Ce nouvel article pose donc le cadre méthodologique et opérationnel d’un diagnostic nature complet, dans le but de faire de la nature un véritable actif stratégique du portefeuille.

Réaliser le diagnostic nature de son portefeuille comporte quatre étapes :

1) Mesurer les dépendances de son portefeuille envers la nature

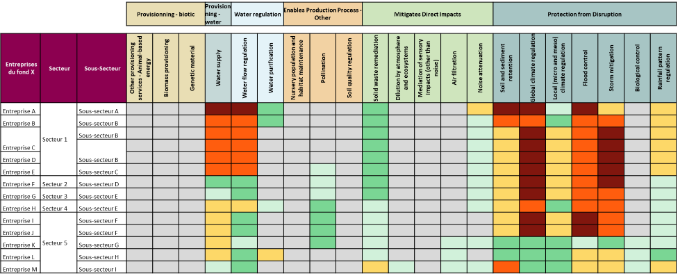

Cette étape revient à évaluer les niveaux de dépendances des activités financées envers les différents services écosystémiques prodigués par la nature. Pour cela, l’outil le plus couramment utilisé est l’outil ENCORE. Développé par des institutions internationales reconnues (Natural Capital Finance Alliance, United Nations Environmental Programme), il permet d’afficher les niveaux de matérialité sectoriels de dépendances (de « Très Faible » à « Très Fort ») de 271 sous-industries.

Il convient d’effectuer cette analyse sur l’ensemble de la chaîne de valeur, pour ne pas invisibiliser les enjeux nature compris dans les activités amont et aval. Il est alors possible d’obtenir des scores de dépendances pour chaque sous-activité, par entreprise financée, et à l’échelle du portefeuille. Une phase d’ajustement de certains scores apparaît alors primordiale, pour se détacher de la vision «moyenne sectorielle » de l’outil et refléter la réalité opérationnelle de chaque entreprise composant le portefeuille évalué.

Exemple de visualisation des niveaux de dépendances des participations d’un fond X

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre insight : comprendre la notion de dépendance d’une entreprise à la biodiversité.

2) Mesurer les impacts de son portefeuille sur la nature

Cette étape revient à évaluer la participation des activités financées aux différents facteurs d’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, il existe une multitude d’outils et de méthodologies à disposition des acteurs financiers. Ils permettent d’obtenir des résultats quantitatifs et/ou qualitatifs, et agrégés à l’échelle du portefeuille et/ou désagrégés à l’échelle de chaque entreprise financée. Pour revenir sur les méthodologies et outils existants en détail, et disposer d’exemples de résultats : veuillez vous référer à notre article «Nature et finance : les 5 pièges à éviter pour rester sur l’essentiel »

A noter : il est possible de croiser les résultats des évaluations d’impact et de dépendances pour faire ressortir les entreprises du portefeuille les plus matérielles en termes d’enjeux nature.

3) Mesurer les risques liés à la nature de son portefeuille

Il existe de multiples méthodologies pour évaluer les risques liés à la nature de son portefeuille. On distingue, selon la classification de la TNFD, deux catégories de risques : les risques physiques et les risques de transition.

Les risques physiques liés à la nature sont relatifs aux dépendances envers la biodiversité : ils représentent les risques opérationnels du portefeuille en cas de disruption des services écosystémiques dont il dépend. On différencie les risques physiques aigus (court terme, événement ponctuel) des risques physiques chroniques (long terme, résultant d’un changement des conditions environnementales).

Les risques de transition liés à la nature sont relatifs aux impacts du portefeuille, et représentent les risques liés à une transition vers une économie qui prendrait de plus en plus en compte les enjeux de préservation de la biodiversité : risques politiques, de marché, technologiques, de réputation, de responsabilité.

Pour évaluer les risques physiques liés à la nature, les acteurs financiers peuvent s’appuyer sur de nombreux outils : Aqueduct, BII, Global Forest Watch, Red List, WWF Risk Filter Suite… En effectuant un croisement entre niveaux de dépendances et état de la nature des localisations des activités, il est possible d’en déduire des niveaux de criticité des risques physiques. A titre d’exemple, des activités d’extraction minières ou de culture du coton nécessitent des besoins importants en eau, et dépendent donc grandement des services de régulation du cycle de l’eau et d’approvisionnement en eau. Plus ces activités se trouveront dans des zones géographiques comportant des niveaux de stress hydriques élevés, plus le risque physique associé à la pénurie d’eau sera important.

Pour évaluer les risques de transition liés à la nature, il convient de croiser les niveaux de risques de transition avec les niveaux d’impacts obtenus lors de l’évaluation des entreprises du portefeuille aux différents facteurs de pression sur la biodiversité. Il est donc recommandé pour les entreprises de réaliser des études de marchés, des benchmarks et de potentielles recherches juridiques complémentaires pour déterminer les potentielles conséquences de chacun des risques de transition.

4) Mesurer les opportunités liées à la nature de son portefeuille :

Dans un contexte d’augmentation croissante des risques liés à la nature, il apparaît essentiel de ne pas se limiter à la simple évaluation de ces derniers, mais d’aller plus loin en identifiant les opportunités que représentent la prise en compte des enjeux environnementaux pour les entreprises financées. Cet exercice comprend souvent des échanges directs avec les participations, de manière à atterrir sur des opportunités réalistes et pertinentes au regard des enjeux environnementaux et business.

Intégrer pleinement la nature dans sa stratégie d’investissement

Réaliser un diagnostic DIRO permet de s’assurer de prendre en compte de manière mature, pertinente et priorisée les enjeux nature de son portefeuille. Portés par les évolutions réglementaires (CSRD, article 29 LEC, …) et les attentes des parties prenantes, nombreux sont les acteurs financiers à s’être lancés dans cette démarche au cours des dernières années. Cela leur a notamment permis de mieux comprendre les activités de leurs portefeuilles, d’engager des discussions avec les parties prenantes, de mettre en place des actions pour assurer la pérennité des activités, etc.

Si vous êtes intéressés pour échanger sur les possibilités d’effectuer un diagnostic DIRO, l’équipe BL évolution dédiée au secteur financier sera ravie de s’entretenir avec vous. En effet, nous accompagnons déjà de nombreux investisseurs dans cette démarche, de la première mesure d’empreinte jusqu’à l’implémentation de feuilles de route biodiversité robustes et actionnables.